学生の声

女子学生の活躍

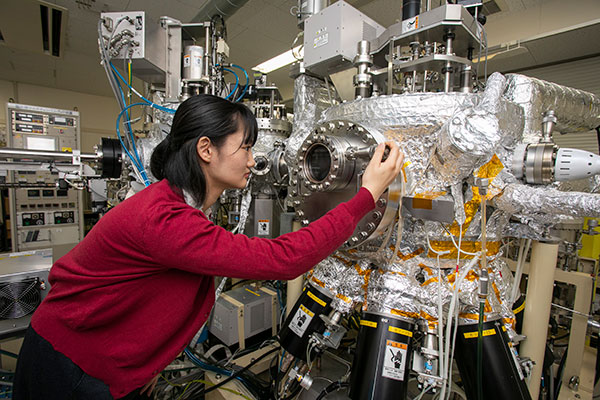

マテリアル・エレクトロニクス分野

興味のあることから、探求したい学問を見つけられる!

皆さんは、スマートフォンでゲームをしたり、VRゴーグルで仮想空間を体験したりすることはありますか? 私たちの生活に欠かせないようになったこれらの技術は、実は「電子」という小さな粒子が生み出す電気の力で動いています。

総合環境理工学部 環境数物科学科 機能デバイス物理コースでは、そんな「電子」の世界を深く掘り下げ、スマートフォンに使われている高性能なカメラの開発や、次世代のディスプレイ技術の研究など、最先端の電子デバイスの開発に取り組んでいます。例えば、スマートフォンの中にどんな仕組みが隠されているのか、VRの世界をどうやって作り出すのか、といったことを学び、自ら新しい電子デバイスを創り出す経験をすることができます。

…

小林 穂乃香さん

将来の夢を実現するための大学生活

大学時代は、教員免許の勉強をしながら、液晶レンズの研究に没頭していました。 液晶分子の配向シミュレーションや、実際に液晶レンズを作製するなど、ソフトウェア開発からものづくりまで幅広い経験を積みました。特に、河村研究室では、エレクトロニクスの基礎も学ぶことができ、ものづくりに対する深い理解を深めることができました。

大学院では、液晶討論会に2度発表し、全国の研究者と交流した経験が大きな財産となっています。 様々な研究に触れる中で、自分の研究の課題や可能性を再認識し、研究に対するモチベーションを高めることができました。

…

伝法谷莉南さん(2024年3月大学院修了、ぺんてる株式会社)

科学の扉を開こう! 君の未来は無限大!

私は,株式会社ミツトヨに就職しました。ミツトヨは、世の中のあらゆる製品の品質を支える、精密な測定器を作っている会社です。小さなネジから大きな機械まで、ものづくりには正確な寸法が大切です。ミツトヨの測定器は、その正確さを保証する重要な役割を担っています。例えば、あなたが使っているスマートフォンも、ミツトヨの測定器でつくられた部品が使われているかもしれません。

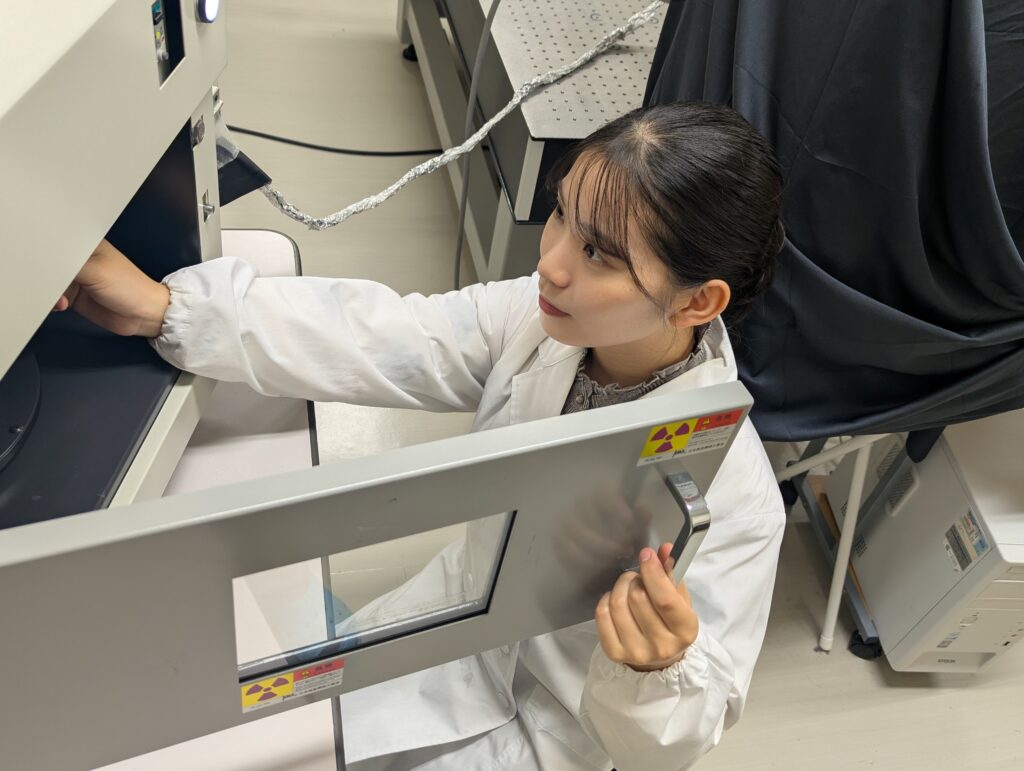

液晶レンズは、電気を加えることでレンズ部の屈折率を変化させ、ピントを合わせることができるんです。私の研究では、このレンズの性能をさらに高めるために、レンズの内部にある『引き出し電極』という部品に注目しました。この電極の形や配置を工夫することで、欠陥のないレンズ構成を考えました。

…

檜山日和さん(2024年3月大学院修了、株式会社ミツトヨ)

世の中を便利にする次世代IoT(Internet of Things)機器の開発を目指して 畠山 佳琳さん

秋田市内の中学・高校を卒業して、AO入試(現 総合型選抜)で秋田大学に入学しました。

私は幼い頃からものづくりが大好きだったので、将来は漠然とものづくりに関わる仕事がしたい、と思っていました。しかし、高校に入学した当時の自分は、まだ何になりたいのか分からず、周りのみんなのように夢を話すことができませんでした。

受験期を控え、オープンキャンパスで様々な大学を訪れるうちに、未来の製品の開発に繋がる研究が機能材料分野にあると知り、これがきっかけで、秋田大学の機能材料が学べるコースを志望し、AO入試(現 総合型選抜)で入学しました。

…

数理科学分野

数学の面白さを伝えたい

私は数学の面白さを多くの生徒に伝えられるような教員になりたいという思いから、数理科学コースを選びました。

教職課程では集中講義や、教育実習、教職インターンシップなど、他の学生よりも必要な単位が多く、コースの専門科目と両立することは簡単ではありません。しかし、その分やりがいは大きく、実際の教育現場での様々な経験を通して人としても成長することができたと強く感じています。

…

姉石 也々子さん

Inquiry by your curiosity

In Advanced Course, we have a seminar where we talk about the content of the book each student was interested in. I am reading a book in English and also talk about it in English (others talk in Japanese). I am really motivated in this seminar because my seniors and friends in this course are highly motivated and they are enjoying math, and I am sure it makes me improve in Mathematics and English. In addition, our teachers give us some opportunities and support us if we ask them. It is a really good environment to study what you are interested in. Why don’t you study with us?

今野 咲彩さん

中央ヨーロッパで学ぶ数理科学 伊藤ゆきのさん

伊藤ゆきのさんは留学プログラム「グローバルイノベータ育成プログラム」に参加して中央ヨーロッパのスロバキア(Comenius University, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics)に留学しました。

伊藤さんはスロバキアのブラチスラヴァに3か月滞在してデータサイエンスコースの授業科目を英語で受講して、伊藤さん自身のデータサイエンスに関する研究を行いました。研究活動のみならず、現地の友人を作りヨーロッパの文化を学んでさまざまな経験を積んで成長しました。

平成30年度成績優秀者表彰

村上梢恵さんは成績が優秀であり北光会賞受賞者を受賞しました。

村上梢恵さん

留学生の活躍

数理科学分野

テイ カイ

数理科学コース 2年次

(中国出身)

秋大に留学すること

留学する動機

科学者に関する本を読むことが好きです。子供の時期から時間がある時、図書館で科学者に関する本を読んでいました。科学者は真理を求めるため、どんな困難を越えられました。とくに、湯川秀樹さんが書いた『旅人』いう本の影響で、日本に留学する夢を持ちました。

秋田大学の数理科学コース

秋田大学の数理科学コースでは 数学、物理学、情報科学を総合的に学ぶことができます。 また、数理科学コースは少人数制という特徴があり、先生たちは各学生に応じて、個別に勉強のアドバイスを提供します。さらに、週一回の数学と物理の質問教室があり、数学と物理学に関するあらゆる質問に答えていただけます。

…

リョウ トウヒ

数理科学コース 4年次

(中国出身)

対戦ゲームの分野において、人工知能は囲碁や将棋といった完全情報ゲームだけでなく、より複雑な不完全情報ゲームにおいても人間を上回る能力を発揮しています。これらのゲームは単なる娯楽の枠を超え、その中で用いられる戦略は実社会の課題解決にも応用可能です。例えば、追跡ゲームにおける戦略は、動的環境における経路計画問題などに活用できます。私は、人工知能を用いて追跡ゲームを含む対戦ゲームの分析を行い、その戦略をさらに改良することを目指しています。

これまでの3年半にわたる大学生活は、私にとって非常に充実した時間でした。授業での学びだけでなく、日本人の友人や他国からの留学生との交流を通じて、多文化に触れる貴重な経験を積むことができました。また、日本の伝統文化や地域文化にも多く触れる機会があり、特に秋田県内で参加した祭りは、今でも深く心に残っています。

日本への留学は、私にとって特別であり、かけがえのない経験です。勉強だけでなく、日常生活を通じて日本の文化や社会を直接体験することで、自分の視野を大きく広げることができました。これからも、学びや生活の中で新しい挑戦を続け、さらなる成長を目指していきたいと考えています。

リ ゲイトウ

数理科学コース 2年次

(中国出身)

秋田大学の数理科学コースの二年生です。数理科学コースでは、数学、物理学、データサイエンスに関連する理論的な探究を行っています。このコースの魅力について、お伝えしたいと思います。

数理科学を学ぶ動機

数理科学を選んだ動機は、数学と物理学の中にある、シンプルでありながら美しいものに魅力を感じたからです。例えば、

eiπ + 1 = 0 (オイラーの公式)

や、マクスウェルの方程式のように、数学的に簡潔で深い意味を持つ数式が現れることに惹かれました。この美しさが、数理科学の最大の魅力だと感じています。さらに、私もそのような理論や発見に関わり、解明していく一員になれることを期待しています。

…

エレクトロニクス分野

ゴ ウンカン

4年次 (中国)

留学生からのコメント

老朽化した構造物の内部損傷や、航空機のタービンのき裂などの欠陥の判別のための研究を進めています。大変難しい課題ですが、超音波計測の手法を利用して、初期段階で欠陥を見つけ、事故を防ぐことが目標です。私の研究では、人工知能の手法の活用を検討しています。

また、「外国人による日本語スピーチコンテスト」や、日本人の友達と社会課題解決のプロジェクトに参加して、充実した大学生活を送りました。色々な国からの留学生が秋田大学に多く来ており、学生同士で互いに文化学べることができるのは秋田大学の魅力だと思います。ぜひ秋田に来て、友達になって一緒に秋田の豊かな祭りに参加しましょう。

定められた道でなく、自分の人生を自分で掴むことを意識できました。これは秋田大学での留学生活で一番重要な学びだったと思います。学んだ超音波の知識や、研究に向き合う姿勢を生かした技術者を目指していきたいと思います。

グェン タン ダト

1年次 (ベトナム)

日本とベトナムの架け橋になりたい

数理・電気電子情報学科1年のベトナム出身のグェン タン ダトです。ベトナムと日本は、経済的に密接な関係にあります。特にエレクトロニクス分野では、多くの企業がベトナムと日本で活躍しています。私も、そのつながりを感じながら秋田大学で勉強しています。

ベトナムの日本語学校で1年間,日本での日本語学校で1年間,日本語を学んだ後、秋田大学に入学しました。秋田県内にもベトナム人が働いていると聞き、親近感を抱いています。現在は、大学数学や基礎物理学を学んでいますが、特に興味があるのは、数理・電気電子情報学概論です。最新のエレクトロニクス研究に触れることができ、とても刺激を受けています。将来的には、日本の高度な技術を学び、ベトナムと日本の架け橋になりたいと考えています。ベトナムと日本の企業がさらに発展できるように貢献したいと思っています。秋田大学で学んでいる今、その目標に向けて着実に歩んでいると感じています。秋田は安全で住みやすく、美しい自然もたくさんあります。留学生活を通して、日本の文化に触れ、一生の思い出を作りたいです。

ノラフィファ ビンティ ノラズハル

2年次 (マレーシア)

2年生になり、電子回路学や電気回路学など、専門科目が本格的に始まりました。週1回の電気電子学生実験では、講義で学んだ理論を基に、実際にオシロスコープやテスターを使って実験を行い、電気回路の動作の実験を行っています。また、C言語を用いたプログラミング実習では、電子回路・電気回路のシミュレーションやデータ解析を行っており、ソフトウェアとハードウェアの両面から専門科目を深く学んでおり,理論と実践が結びつき、大きな達成感を得ました。これらの授業や実習を通じて、電気電子エンジニアとして、モノづくりの社会に貢献したいという思いを強くしました。将来は、AIと組み合わせてより高度な制御システムを開発し、スマートシティの実現に貢献したいと考えています。

苟 書航

M2 (中国)

半導体は、スマートフォンやパソコンなど私たちの生活に欠かせない電子機器で,私たちの生活を支える基盤の技術です。しかし、従来のシリコン半導体には限界が見え始めており、より高性能なデバイスの実現のため、新しい材料の開発が求められています。私は、窒化物や酸化物といった次世代の半導体材料に着目し、高効率な発光素子(LED)の開発を目指しています。具体的には、分子線エピタキシー装置を用いて、低コスト太陽電池に広く用いられる多結晶Siを基板として、ナノ柱状結晶の形態で、GaN系LEDの作製を行い、その発光特性およびI-V特性をそれぞれ評価しています。窒化ガリウムは、高い耐熱性や高効率な発光が期待できます。しかし、窒化ガリウム結晶の成長は非常に難しく、作製したダイオードにおける各層の様々なパラメータを最適化することが求められます。実験を繰り返すことで、より高品質な結晶を成長させることができるよう、より効率的な駆動を実現できるよう、日々研究を進めています。

マテリアル分野

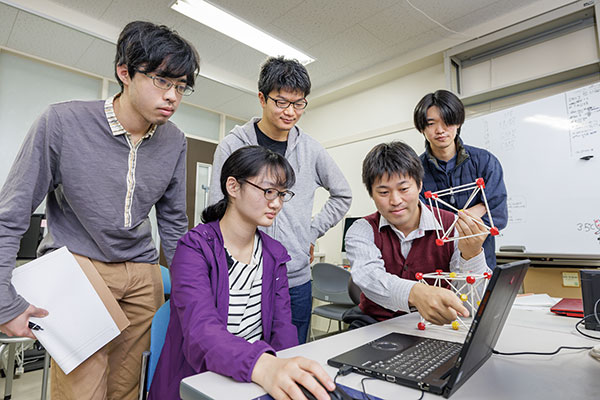

環境数物科学科・機能デバイス物理コース・マテリアル分野の吉村です。

I am Yoshimura from the Department of Mathematical and Physical Science for Environments, Course of Functional Devices and Materials Science.

私の研究グループには、2024年3月の段階において、「国費外国人留学生」制度を利用して博士後期課程に入学してきたインドからの留学生が2人(R君・Swatiさん)、「日本学生支援機構(JASSO)海外留学支援制度(協定受入)」制度を利用して半年滞在したインドの大学の博士前期課程学生が2人(Aさん・Yさん)、「私費外国人留学生」として中国から秋田大学に入学して私の研究グループに配属された学部4年生が1人(Kさん)、同じく「私費外国人留学生」として中国から秋田大学に入学して私の研究グループに配属された学部3年生が1人(M君)、合計6人の留学生が所属していました。なお、下の写真は、2024年4月のもので、卒業したKさんは映っていません。

In March 2024, my research group included two international students from India (Mr. R and Ms. Swati) who enrolled in the PhD program using the “Government-sponsored International Student” system, two master’s students from an Indian university (Ms. A and Ms. Y) who stayed for six months using the “Japan Student Services Organization (JASSO) Overseas Study Support System” system, one fourth-year undergraduate student (Ms. K) and one third-year undergraduate student (Mr. M) who enrolled in Akita University from China as a “privately-financed international student” and selected my research group. In addition, the photo below was taken in April 2024, and does not include Ms. K who has since graduated.

…

トウ カマン

4年次 (中国)

半導体製造の分野では、薄膜が重要な役割を果たしており、さまざまなプロセスで作製されています。様々な種類の薄膜が、半導体チップ内に用いられており、絶縁、導電性、反射防止など、様々な異なる機能を持っています。半導体の応用例として、みなさんが想像している回路以外にも薄膜太陽電池があります。水素化アモルファスシリコンという材料は、その機能性により、薄膜太陽電池を柔軟化、軽量化、低コスト化できる可能性を秘めています。またこの材料は、幅広い光学バンドギャップと優れた電気特性を示すため、薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ、イメージセンサーなど

の電子デバイスにも広く適用可能と思われ、非常に有望なものでもあります。私は現在、この材料の分子固体薄膜を作製して、これまで報告されていない新規な機能性の発現を目的として研究をしています。

これまで、原子・分子およびそれらの構造、金属からセラミックス、そして電子デバイスや記録媒体、さらに加工技術に至るまで、材料分野における幅広い知識に触れてきました。講義の理解に努め、実験課題と知識の関連性について深く考察することに多くの時間と精力を費やしてきました。得られた知識は確固たるものとなり、充実した研究生活を送ることができており、秋田大学での大学生活は非常に有意義なものになったと感じています。将来は、今まで身につけた知識を基盤として、優れた機能性のもつ材料の開発に取り組み、人間社会に貢献することを目指しています。

数理女子!

輝く工学女子!

Tech ★ Style (国立大学55工学系ホームページ)