教育内容

数学、物理学、地球科学、データサイエンス・AIを学びたいなら…

数理科学・地球環境学コースにおける学び

自然科学の三つの分野(数学、理論物理学、地球科学)を学修します。数学の分野では方程式、関数、図形や空間の理論、データサイエンスやAIの基礎となる確率統計、物理学の分野では量子科学、地球科学の分野では地球環境の仕組みや構成する物質をそれぞれ学びます。環境問題などに貢献できるデータサイエンティスト、技術者を養成します。

数学,物理学,地学のいずれかに興味を持ち、研究者や技術者として世界や地域の発展に貢献する意欲を持つ人を歓迎します。

数理科学・地球環境学コースの教育内容

「数理科学は数学と関連する学問分野の名称であり,大きく分けると,数学,統計学,応用数理の三分野と,数学史や教育などの他分野との境界からなっている」と定義されています。数学の代表的な分野(代数学,幾何学,解析学)に加えて離散数学,理論物理学,コンピュータサイエンスも含み,新しい姿の学問体系が生み出されています。ピタゴラスは「万物は数である」と考えていたそうですが、数学によりさまざまな現象を表現することができます。最近注目されている人工知能(AI)やデータサイエンス,そして,量子計算機も数理科学と強い関連があります。また地球科学などにおけるデータ駆動型サイエンス手法の理論的基礎となっています。

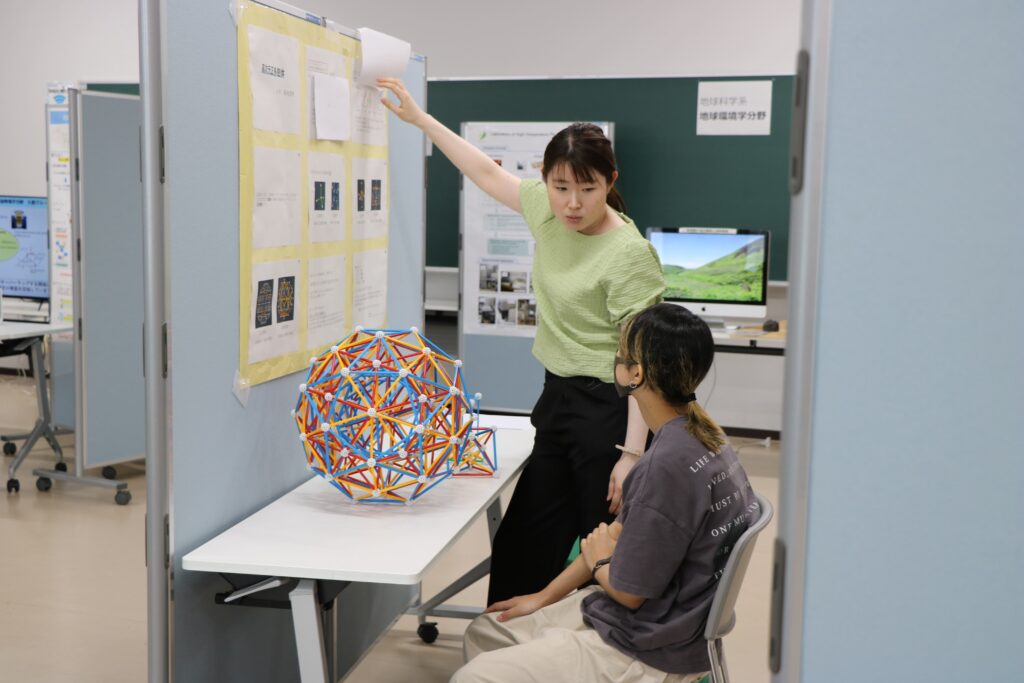

数理科学系の履修モデル

地球科学系の履修モデル

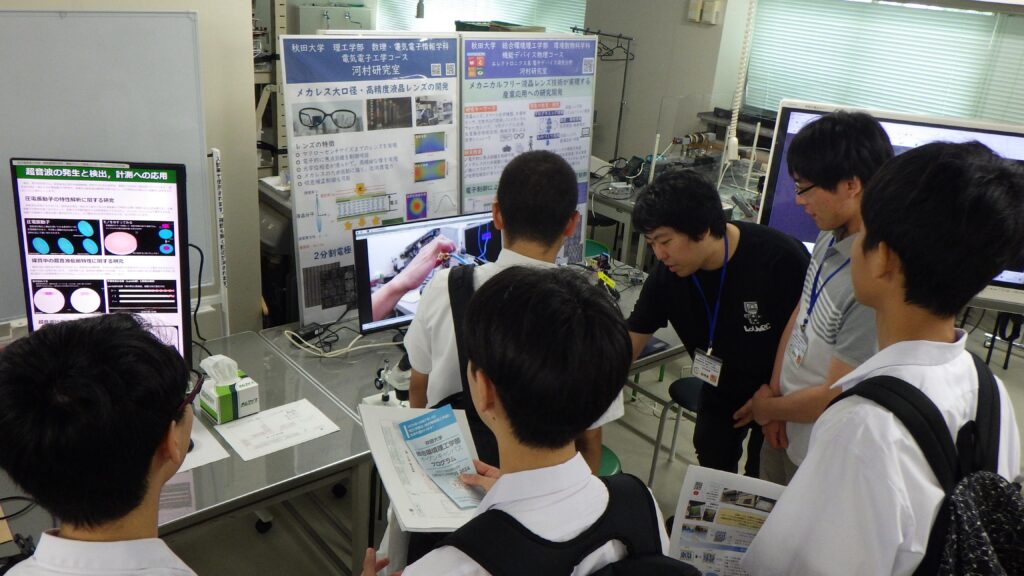

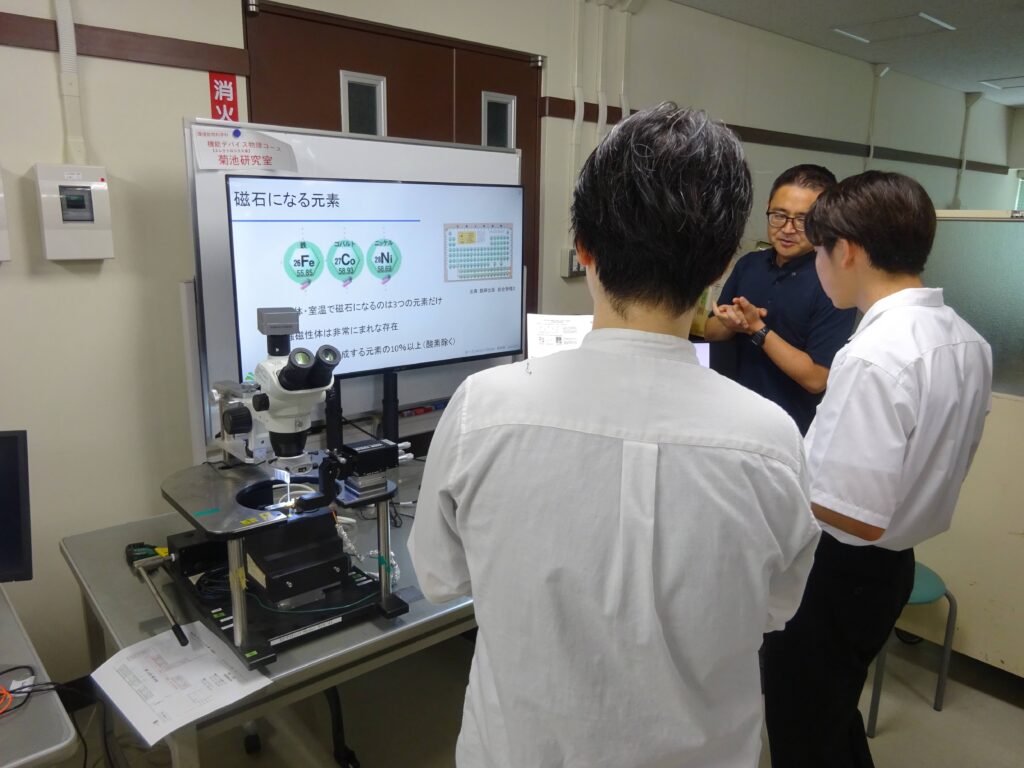

素材と電子の融合で実現する近未来の技術 ~ 磁気・光・電子・波動 ~ すべては機能へと結晶する ~

機能デバイス物理コースの概要

IoT社会の促進・水素など新エネルギーの利用・新たな医療技術などの実現には、高性能な情報機器・高感度なガス検知センサ・医療器具を支える材料が不可欠です。

これらの技術では、電子の動きを制御するために金属・半導体・磁性体・誘電体が、光を制御するために発光体や液晶などの多様な素材が使われています。また、これらの素材を用いて目的の機能を実現するためには、物理の原理・法則に基づいて電子機器(デバイス)の設計が重要となります。

このコースでは、磁気・電気・波動(光)・原子など、物理法則に基づいて素材・電子機器(デバイス)を研究する下記の4つの分野があります。素材の性質や使い方の基本を学び、新たな機能を実現するための新素材を探索し、素材を活用した電子や光の制御手法に基づく電子機器(デバイス)の設計、そしてそれら素材や電子機器(デバイス)を評価する手法の開発を目指しています。素材と電子の融合により新しい価値を創成し、持続可能な社会に貢献します。

未来のテクノロジーを支える素材やデバイスに興味がある人にぴったりのコースです。

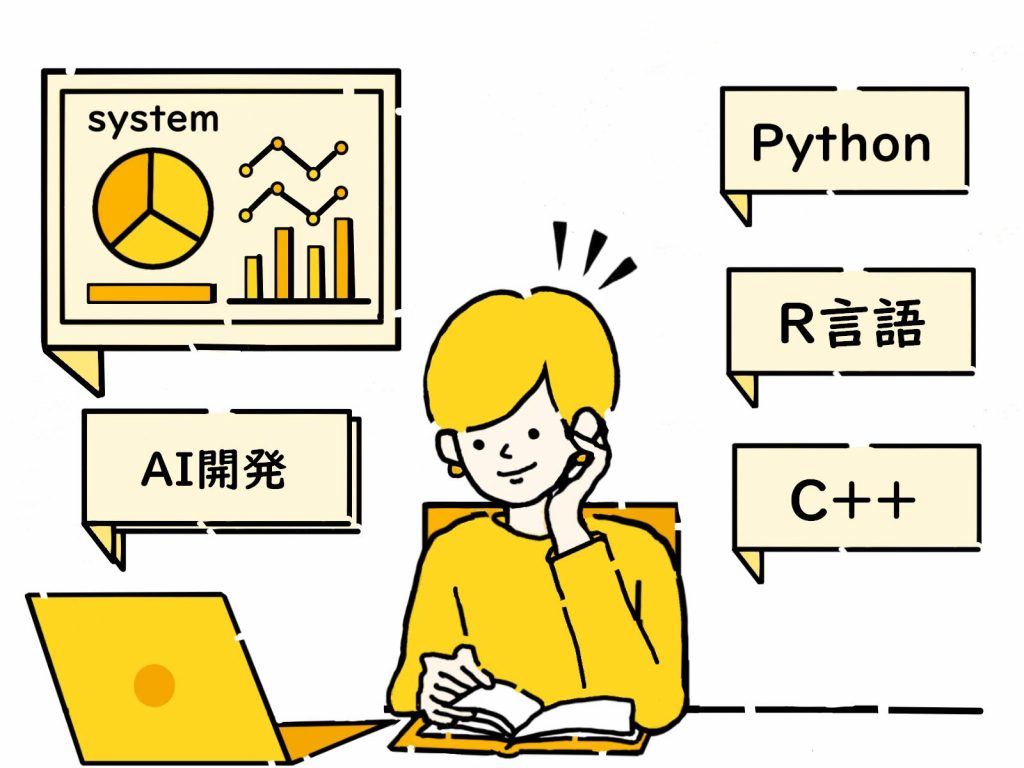

学びと育成

素材や方式の知見のみならずプログラミング技能も身につけることでハードウェアとソフトウェアの両方の知識を兼ね備えた、そして数理科学・地球環境学コースとの連携によるデータサイエンスやAIや物理の理論の知識も兼ね備えた、近未来の社会を牽引する人材を育成します。

機能デバイス物理コースの教育内容

電気・磁気,波動,原子といった物理学を基にして、光学・磁性体・半導体に新しい機能を付加したテクノロジーを創成する教育研究を企図するコース名としました。それは素材と電子の融合により可能となり、未来の世界のあるべきかたちである持続可能社会において不可欠な学問といえます。さらに、データサイエンスとAIの知識とプログラミング技能も身につけハードウェアとソフトウェアを兼ね備えて近未来の社会を牽引する人材を育成します。

マテリアル科学系の履修モデル

エレクトロニクス系の履修モデル

教育プログラムの特徴